血液の汚れ・酸化(心臓・高血圧)

| 根本から改善する方法は「難病治しの極意」 |

| 1、心臓の構造を知りましょう(循環器系)2、不整脈を知りましょう(刺激伝導系)3、ストレスが心臓に与える負担を知りましょう4、狭心症を知りましょう5、高血圧の定義6、心臓肥大7、心臓弁膜症8、人と動物の脈拍9、タバコと心臓病・・⇩下にスクロールして下さい。 |

| ■6律鼓心(心臓の薬) | ■難病体質改善快復法 | ■病気発症の原因 | ■病名別ツボ気功法 |

| ■しつこい風邪 | ■腸内環境と自律神経 | ■先祖霊と病気 | ■女性「女性専科」 |

| ■心臓病と高血圧の原因 | ■仙骨の重要性 | ■DHMBA(ディーバ) |

1、心臓の構造を知りましょう(循環器系)

| 除霊とあらゆる病気の元(脳の指令系統)を改善するゴッドヒーリングパッド |

![]()

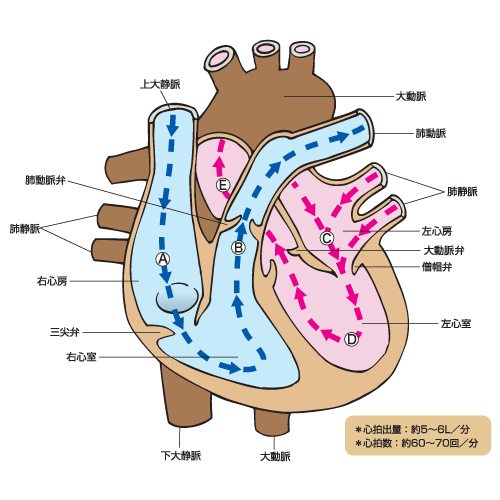

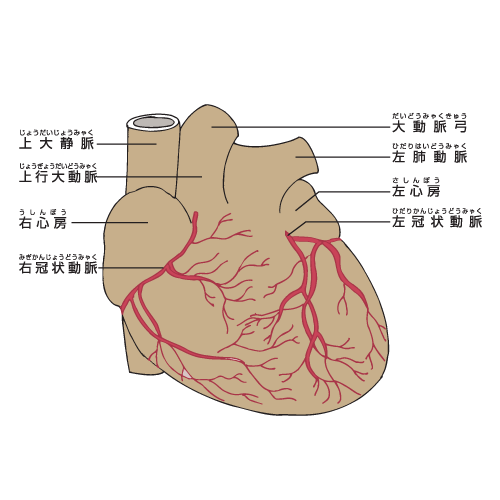

生きたポンプである心臓は、右心房、右心室、左心房、左心室からなる4つの部屋に分かれています。それぞれが一定のリズムで収縮と弛緩を繰り返し、全身に血液を送っています。健康な心臓が1日に送り出す血液量はドラム缶40本分にもなります。全身から戻ってきた静脈血は、上下大静脈から右心房に流れ込みます。(A)右心房の血液は右心室から肺動脈を通って(B)、肺で酸素を取り込んだ後、左右の肺から各2本ずつの肺静脈を経て左心房に入り(C)、僧帽弁を通過して左心室に送られます(D)。ここで血液は左心室の強い収縮力を受けて大動脈から全身に送り出されます(E)。

肺循環(小循環)・体循環(大循環)

![]()

●肺循環(小循環)

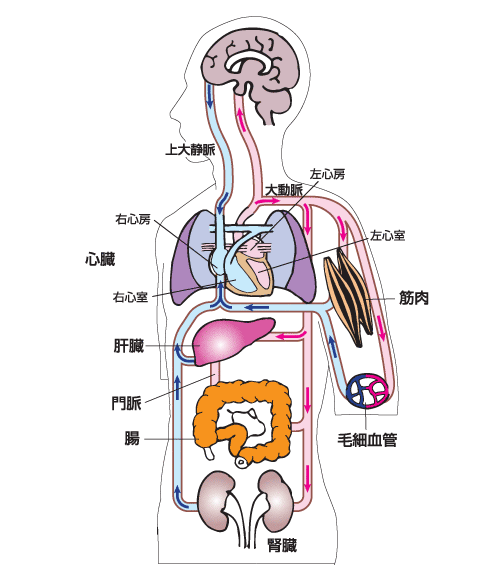

全身から戻ってきた炭酸ガスを多く含む静脈血は一度心臓に戻った後、肺で炭酸ガスから酸素に交換されます(ガス交換)。その後、酸素を多く含んだ動脈血が心臓から全身に送り出されます。肺循環(小循環)は心臓→肺動脈→肺→肺静脈→心臓の一連の流れ。1周する時間は約3〜4秒です。●体循環(大循環) 心臓のポンプ機能によって体内を循環する血液は、全身の各器官や細胞のすみずみに新鮮な酸素や栄養素を運び、さらに不要となった炭酸ガスや老廃物を受け取って、からだの外に排出するために絶え間なく流れています。体循環(大循環)は心臓→大動脈→動脈→毛細血管→静脈→大静脈→心臓の一連の流れです。1周する時間は約20秒です。

循環器系のバックアップ(代償)機能と心不全

| 例えば、心拍出量を維持するためのバックアップ機能である循環血液量の増加や交感神経系の興奮による末梢血管の収縮が過剰になれば、心臓にかかる負担はますます大きくなり、心不全の症状も悪化することになります。 |

心臓のポンプ機能が低下する

| ●脳への血流量が減少すると

心臓から送り出された血液のうち、脳には全体の約15%(安静時)が流れ込みます。脳は、きわめて酸素不足に弱い組織ですから、血流量が減少すると意識や気力の低下、立ちくらみ、めまいが起こります。 ●全身の細胞や組織に十分な血液が行き渡らなくなると からだは心拍数の増加や心筋収縮力の増強によって血液循環を高めたり、呼吸を増やして大量の酸素を取り込むことで不足を補おうとします。このようなからだの代償反応として起こるのが動悸(どうき)や息切れです。 ●毛細血管に血行不良が起こると 全身の毛細血管では血液によって運ばれてきた酸素や栄養分と組織から出た老廃物や余分な水分の交換が行われています。血行が悪くなると余分な水分が組織にたまってむくみやすくなります。 ●筋肉に血行不良が起こると 筋肉は、酸素を効率よく利用して運動します。十分な酸素が筋肉に供給されなければ、疲労物質がたまり、筋肉疲労や筋肉痛、あるいは全身倦怠感などが起こります。 |

2、不整脈を知りましょう(刺激伝導系)

![]()

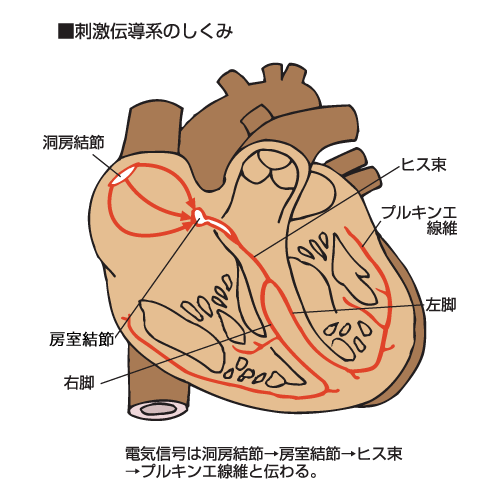

心臓は一定のリズムで収縮と弛緩を繰り返しています。右心房上部の洞房結節(どうぼうけっせつ)という場所に自動で動く筋細胞があり、そこで生じた電気信号が特殊な筋肉の道すじ(刺激伝導系といいます)を通じて心筋全体に伝えられます。したがって、全体に統制のとれた収縮と弛緩を行えるのです。

洞房結節で生じた電気信号は、心房内を放射状に広がり、ついで房室結節(ぼうしつけっせつ)に集まります。信号はそれからヒス束 → ヒス束の左右脚束(きゃくそく)→ プルキンエ線維 → 心室固有筋(内膜面 → 外膜面)へと伝えらえていきます。

洞房結節で生じた電気信号は、心房内を放射状に広がり、ついで房室結節(ぼうしつけっせつ)に集まります。信号はそれからヒス束 → ヒス束の左右脚束(きゃくそく)→ プルキンエ線維 → 心室固有筋(内膜面 → 外膜面)へと伝えらえていきます。

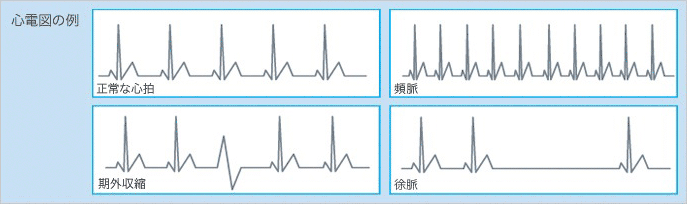

| 心臓の拍動のペースが乱れる病気が不整脈です。不整脈は、通常より脈が速くなる「頻脈性不整脈」と、逆に遅くなる「徐脈性不整脈」、洞房結節以外の部分で発生した電気刺激によって通常の周期外の収縮が起きる「期外収縮」の3種類に大別できます。 |

![]()

| なお、頻脈性不整脈の中でも危険な不整脈が次の3つです。これらの危険な頻脈性不整脈以外でも普段から脈が速く、脈拍数が90回以上あるような方の場合には心臓にかなりの負担がかかっていることが考えられますので注意が必要です。 |

| 心室頻拍(しんしつひんぱく)

心室に異常な電気刺激が発生し、それが心室内でくるくる回る状態になります。心室筋は速いリズムで収縮を繰り返し、血液を送り出しにくくなります。心筋梗塞や心肥大など他の心臓病があって起こるケースがほとんどです。 心室細動(しんしつさいどう) 心室頻拍がさらに悪化した状態で、心室筋がブルブルと振動するだけで、十分な血液を送り出せなくなるため、すぐに治療しないと死に至ります。最も危険な不整脈です。この不整脈も、大部分は心筋梗塞や心筋症などの他の病気があって起こります。 |

3、ストレスが心臓に与える負担を知りましょう

| 交感神経が興奮すると、心臓では心筋収縮力の増強と心拍数の増加が起こって心拍出量が増大し、さらに全身の末梢血管は収縮します。これに対して副交感神経の興奮は心筋収縮力の減弱と心拍数の減少、そして末梢血管の拡張をもたらすことが知られています。つまり、昼間の活動時や運動時などのように交感神経が優位なときは、心臓が活発に動いて全身の血流が比較的激しくなっている状態です。逆に、夜間睡眠時や安息時などのように副交感神経が優位なときは、心臓の動きも落ち着いていて全身の血流も比較的穏やかになっている状態といえます。 |

![]()

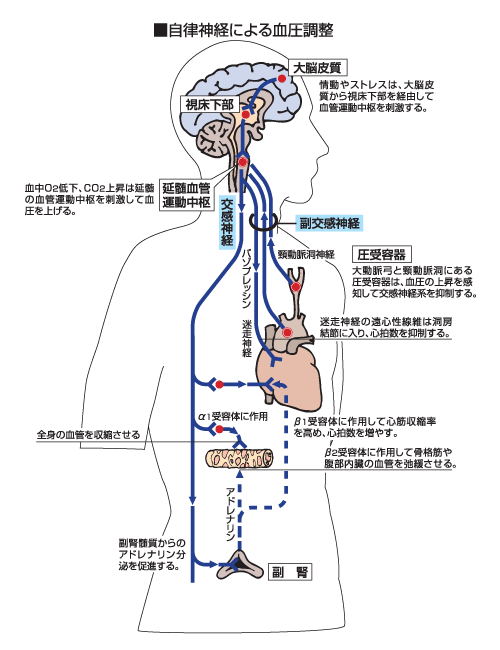

自律神経による血圧調整と心臓神経症

ヒトは精神的なストレスや肉体的なストレスを受けるとその刺激が大脳を介して視床下部に伝わり、交感神経が優位になります。その結果、心筋収縮力の増強や心拍数の増加が起こってどうきを感じたり、末梢血管の収縮によって血圧の上昇が起こります。通常はこのような瞬間的な交感神経の興奮が起こると、これを抑えるために副交感神経が働いて心拍数や血圧は次第に下がっていきます。しかし、ストレスが長く続いたり、非常に強いストレスがかかった場合、また、不規則な生活を続けていると、自律神経のバランスがくずれて交感神経の興奮状態がなかなか治まらなくなってしまいます。| このような状態が続けば、心臓は必要以上に働き続けることになり、心臓にかかる負担も大きくなります。心臓そのものには異常がないのに、どうき、息切れ、胸の圧迫感や痛み、あるいは不整脈などの症状が現われる病気に、心臓神経症が知られています。この病気は自律神経のアンバランスが原因で起こり、心臓の機能には異常がないため心電図などの検査を受けても異常が認められません。心臓神経症にならないためには、なるべくストレスをため込まないように心掛け、休みをしっかり取って生活のリズムを整えることが大切です。 |

4、狭心症を知りましょう

![]()

ポンプとして働くため、心臓へは冠状動脈によって1分間約250mLの血液が送り込まれています。心臓からは1分間に約5〜6Lの血液を全身に送り出しているので、その約5%が心臓のために使われることになります。

働き者の心臓は、この血液中の酸素の約70%を消費します。腹部の内臓組織が約15〜20%しか酸素を消費しないことを考えれば、心臓がいかに酸素を必要とする臓器であるかがわかります。

働き者の心臓は、この血液中の酸素の約70%を消費します。腹部の内臓組織が約15〜20%しか酸素を消費しないことを考えれば、心臓がいかに酸素を必要とする臓器であるかがわかります。

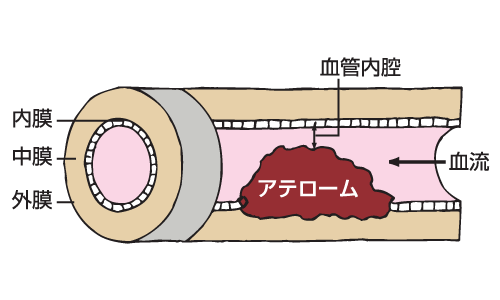

![]()

そのため、酸素欠乏には特に弱く、もし冠状動脈の枝が動脈硬化などによって詰まって血液がうまく流れなくなると、その血管の流域の組織が壊死してしまいます。これが狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患とよばれる重大な病気を引き起こす仕組みです。

動脈硬化とは、動脈の壁が硬くもろくなる病気です。いくつか種類がありますが、よく知られているのが血液中のコレステロールなどが原因で起こるアテローム性動脈硬化です。

動脈硬化とは、動脈の壁が硬くもろくなる病気です。いくつか種類がありますが、よく知られているのが血液中のコレステロールなどが原因で起こるアテローム性動脈硬化です。

狭心症と心筋梗塞の見分け方

| 状態 狭心症 心筋梗塞 嘔吐・冷や汗 なし あり 痛み どんなときに起こりやすいか •階段を登るときなど何かしているとき •明け方トイレに起きたとき •アルコールを飲んだ時の早朝 安静時・動作時に関係なく起こる 発作の感じ・痛さ •締めつけられている感じ •重い痛み とても激しい痛み 持続時間 5分〜15分程度 30分以上 安静にすると 治る 治らない ニトログリセリンの錠剤で(舌下錠) 治る(1分から数分) 治らない 顔色 蒼白にはならない 蒼白になる 血圧 上昇する 降下する |

| 状態 | 狭心症 | 心筋梗塞 |

| 嘔吐・冷や汗 | なし | あり |

| どんなときに起こりやすいか | •階段を登るときなど何かしているとき •明け方トイレに起きたとき •アルコールを飲んだ時の早朝 |

安静時・動作時に関係なく起こる |

| 発作の感じ・痛さ | •締めつけられている感じ •重い痛み |

とても激しい痛み |

| 持続時間 | 5分〜15分程度 | 30分以上 |

| 安静にすると | 治る | 治らない |

| ニトログリセリンの錠剤で(舌下錠) | 治る(1分から数分) | 治らない |

| 顔色 | 蒼白にはならない | 蒼白になる |

| 血圧 | 上昇する | 降下する |

5、高血圧の定義

血圧は心と腎でコントロール

| 血圧とは、心臓から出た血液が血管壁を押し広げる圧力です。この血圧を下げる作用は腎臓の血管を拡張させて血液をそこに流して、血液中の余分な水とナトリウムを尿として体外に捨てさせ、その結果血圧が下がって来ます。 |

| ですから、降圧利尿剤は、血圧を下げる降圧作用と腎臓から水を排泄する利尿作用の二つの作用を併せて持っております。つまり、心臓が血圧を上げて、腎臓が血圧を下げると言うような方法で、血圧が一定に保たれるようにコントロールされております。 |

| 血圧の薬を長期間服用していると、心臓や腎臓や血管などが老化して脆(もろ)くなってきて、血圧がコントロールできなくなってきます。特に冬や夏の土用など季節の変わり目の時は注意が必要です。このような時には、強心剤の「律鼓心+補腎の霊鹿参「」又は」「霊黄参+八味地黄丸「」を併せて用います。 |

![]()

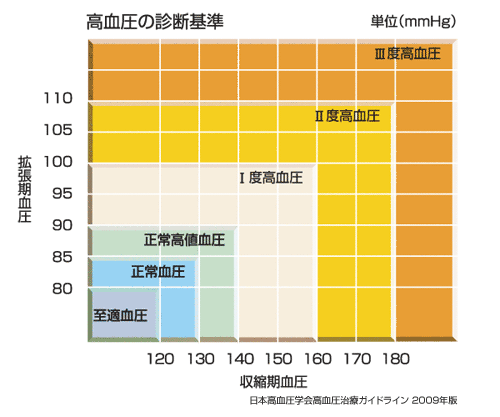

高血圧の定義とは?

心臓から勢いよく送り出された血液によって動脈の壁には高い圧力がかかります。そのため、動脈の壁は静脈に比べて厚くなっています。また、心臓より下にある静脈では血液が重力に逆らって心臓に戻らなければならないので、逆流を防ぐための弁が所々にあります。| 血圧とは血管にかかる圧力のことで、通常、上腕にゴム帯を巻いて圧迫し、聴診器で血管音を聞いて測定する方法が取られます。俗にいう「上の血圧」とは心臓が収縮したときの血圧(収縮期血圧)で、「下の血圧」とは心臓が膨らんだときの血圧(拡張期血圧)のことを指します。日本高血圧学会の基準では、上が140mmHg以上、または下が90mmHg以上の場合に高血圧と定義されています。 |

| 高血圧の危険因子と予防

高血圧の危険因子には塩分の摂りすぎ、肥満、ストレス、喫煙、アルコール、運動不足、加齢や遺伝などがあげられます。 高血圧の予防としては、食塩の摂取を1日6g未満に、カルシウム・マグネシウム・カリウムなどのミネラルを十分に摂る、適度な運動、禁煙、ストレスをさけるなどが大切です。 |

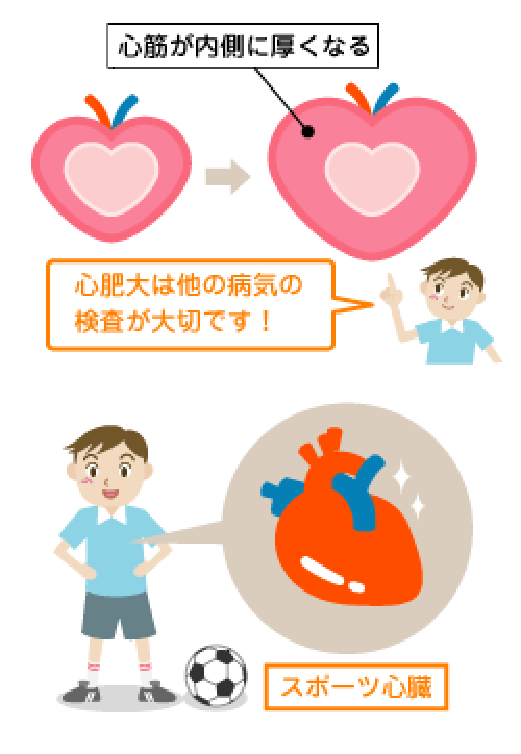

6、心臓肥大

心臓を弱らせる心肥大とは?

![]()

心臓が血液を送り出すとき、高血圧などによって心筋にかかる負荷が大きくなると、心肥大を起こします。これは十分な血液循環を維持するための代償反応ですが、原因の1つである高血圧が改善されずに心肥大が進むと、次第に心臓が弱ってきてポンプ機能が低下し、どうきや息切れなどの症状が起こりやすくなります。

ちなみに、スポーツ選手は昔から心臓が大きいことが知られています。ある種のスポーツを長期間継続しているうち、スポーツに適する形態や機能に変化した心臓を「スポーツ心臓」と呼びます。このような心臓は筋肉が発達しているため1回の収縮でたくさんの血液を送り出すことができ、安静時の脈拍が40台であることもまれではないそうです。

ちなみに、スポーツ選手は昔から心臓が大きいことが知られています。ある種のスポーツを長期間継続しているうち、スポーツに適する形態や機能に変化した心臓を「スポーツ心臓」と呼びます。このような心臓は筋肉が発達しているため1回の収縮でたくさんの血液を送り出すことができ、安静時の脈拍が40台であることもまれではないそうです。

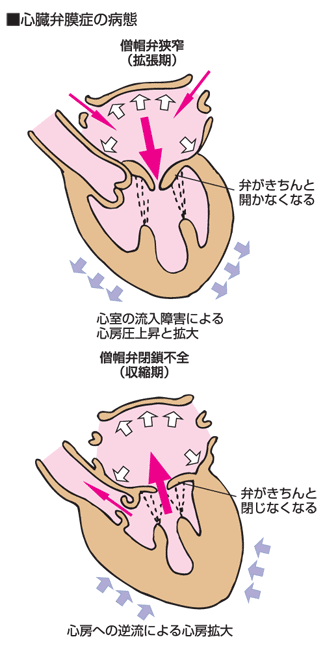

7、心臓弁膜症

心臓の弁の異常、心臓弁膜症とは?

![]()

心臓にはポンプとして静脈側から動脈側へと一定方向に血液を流すための4つの弁があります。左心房と左心室のあいだの弁は僧帽弁、右心房と右心室のあいだの弁は三尖弁で、心室内の乳頭筋から出た腱がパラシュートの傘をおさえるひものようにつながり、弁の先端がそり返るのを防いでいます。肺動脈の入口にある肺動脈弁と大動脈の入口の大動脈弁は、3枚のポケット状の半月弁によってできています。

心臓弁膜症とは、老化などさまざまな原因で心臓の弁に肥厚や変形が起こり正常に機能をしなくなった状態のことで、これらの弁が十分に開放しない場合を狭窄症、完全に閉鎖しない場合を閉鎖不全症と呼びます。心臓弁膜症のうちもっとも多いのは僧帽弁の障害によるもので、僧帽弁狭窄症では左心房から左心室への血液がうまく流れないため、左心房圧が上昇して肺うっ血を発症したり、左心房内での血液うっ滞により生じた血栓が原因で脳梗塞を発症することもあります。一方、僧帽弁閉鎖不全症では、左心房から左心室へ流れる血液が一部逆流するために左心房への負担が増大して心房細動などの不整脈や心不全症状が現われます。

心臓弁膜症とは、老化などさまざまな原因で心臓の弁に肥厚や変形が起こり正常に機能をしなくなった状態のことで、これらの弁が十分に開放しない場合を狭窄症、完全に閉鎖しない場合を閉鎖不全症と呼びます。心臓弁膜症のうちもっとも多いのは僧帽弁の障害によるもので、僧帽弁狭窄症では左心房から左心室への血液がうまく流れないため、左心房圧が上昇して肺うっ血を発症したり、左心房内での血液うっ滞により生じた血栓が原因で脳梗塞を発症することもあります。一方、僧帽弁閉鎖不全症では、左心房から左心室へ流れる血液が一部逆流するために左心房への負担が増大して心房細動などの不整脈や心不全症状が現われます。

| 以前は、心臓弁膜症の代表的な原因として、溶連菌感染症によるリウマチ熱がありましたが、このリウマチ熱の後遺症として生じるリウマチ性弁膜症の頻度は抗生物質治療の普及によって著しく減少しています。 |

8、人と動物の脈拍

9、タバコと心臓病

![]()

タバコが原因の心疾患を知りましょう

ストレス解消や気分転換のために喫煙習慣をやめられない人も多いと思います。しかし、よく知られているようにタバコは呼吸器や循環器、あるいは消化器などに悪影響を及ぼします。例えば、煙に含まれるニコチンは交感神経系の亢進によって末梢血管の収縮や心拍数の増加をもたらし、さらに一酸化炭素は血液酸素運搬能を低下させ局所的な低酸素状態を作ります。喫煙はこの他にもさまざまな作用が重なり合い動脈硬化を促進させます。| 欧米や国内での調査では、毎日1箱の喫煙によって、狭心症や心筋梗塞の罹患及び死亡率が2〜3倍高くなることがわかっています。 (平成14年11月18日 厚生科学審議会資料) |

心臓の弱りを改善しシャッキとする

|

(15日分) |

9,180円(税込み)送料別途510円 |

|

(50日分) |

28,080円(税込み) ■除霊ミラクルオイル5cc |

奇跡の難病改善法

| 私達、生命体(人間・動物・植物他)は宇宙から降り注ぐ目に見えないエネルギーによって生かされています。もし、このエネルギーが何かのアクシデントにより遮断されたなら、間違いなく生命を維持する事は出来ません。 この宇宙から降り注ぐエネルギーには、宇宙の巡行に合わせる為の振動も送られてきており、この振動数に狂いが生じると生命の維持は弱り、振動数の低下と共に死に近づいていきます。 3歳児の振動数は1秒間に1兆回の振動で活性化されており、宇宙の意思ともつながっているのですが、段々とその意思は薄まり、人間界の都合の良い法則に流され少なくなっていきます。 特に40才を過ぎる頃になりますと極端に少なくなりあらゆる病気の餌食になります。これは腸内細菌とも関連しており、振動数が低下するのに比例して悪玉菌有利の環境になるのです。理由はいろいろあるのですが、簡単に言えば、細胞や細胞の中の分子にゴミが溜まり起こるという事です。 |

![]()

これらの原因によって病気になった場合一番に考える事は免疫力を高める事でしょう。この免疫力を高める為に良いと言われている漢方薬やサプリは山の様に市販されていますが、本当に効果があり治っているのでしょうか?治っており、満足している方には、このページに興味を示す必要はなく、今までの治療法を実践すれば良いでしょう。

しかし、私は40年以上医療に携わっており、医学が進んだという割には病気は減っていません。というより、増えている現状を鑑みた場合、どこかおかしいと思っているのです。

うつ病やアトピーや統合失調症や癌などは増えており、全然治っていないではないかと不信感が募っている時に台湾北投石の原末に出会ったのです。

■「癒しの森湯布院」ブログ

しかし、私は40年以上医療に携わっており、医学が進んだという割には病気は減っていません。というより、増えている現状を鑑みた場合、どこかおかしいと思っているのです。

うつ病やアトピーや統合失調症や癌などは増えており、全然治っていないではないかと不信感が募っている時に台湾北投石の原末に出会ったのです。

■「癒しの森湯布院」ブログ